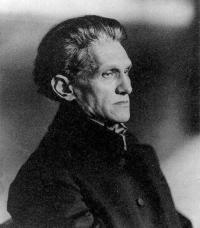

Stefan George (Gastbeitrag: Tanja Meurer)

Stefan

Anton George, geb. 12. Juli 1868 in Bingen/ Büdesheim (Deutschland), gest.

04.12.1933 in Minusio (bei Lorcano/ Schweiz)

Stefan

Anton George, geb. 12. Juli 1868 in Bingen/ Büdesheim (Deutschland), gest.

04.12.1933 in Minusio (bei Lorcano/ Schweiz)

Der Lyriker Stefan George gehört zu jenen schillernden Persönlichkeiten, die Bildung, Äsethik und den Zauber einer vergangenen Epoche aus dem 19. Jahrhundert in das vom ersten Weltkrieg verrohte 20. mitbrachte. Er zählte zu Anfang zu den Dichtern des Symbolismus, wendete sich aber im Lauf der Zeit anderen Ausdrucksformen der Lyrik zu.

Bereits in seiner Schulzeit zeigte sich sein unglaubliches Sprachtalent. Um Bücher in der Entsehungssprache zu lesen, lernte er sich selbst in Italienisch, Hebräisch, Griechisch, Latein, Dänisch, Niederländisch, Polnisch, Englisch, Französisch und Norwegisch an. Mittels dieser Begabung entwickelte er eigenständige Geheimsprachen.

1887/ 1888 gab er seine

ersten Gedichte in der von ihm und seinen Schulfreunden veröffentlichten Zeitung

„Rosen und Disteln“ heraus. 1901 sollten etliche dieser Stücke in den Band „Die

Fibel“ aufgenommen werden.

Nach seiner Schulzeit reiste er durch verschiedene

europäische Städte, um dort andere Dichter des Symbolismus zu treffen. Besonders

der in Paris ansässige Dichterkreis um Stéphane Mallarmé festigte seinen

positive Haltung gegenüber dem Symbolismus und gegen die in Deutschland modernen

Ausdrucksformen des Realismus und Naturalismus. Unter anderem gehörte zu seinen

Kontakten der Dichter Paul Verlaine.

Nach drei Semestern Philosophie,

Romanistik, Anglistik, Germanistik und Kunstgeschichte in der Universität

Berlin, brach George 1891 sein Studium ab und reist erneut durch europäische

Städte. In dem gleichen Jahr lernte er in Wien den neunzehnjährigen Lyriker Hugo

von Hofmannsthal kennen und lieben. Die Freundschaft war kurz, intensiv und

zerstörerisch. Der charismatische George besaß das Talent, Menschen zu

beeinflussen, zu vereinnahmen und zu dominieren, was Hofmannsthal über längere

Zeit hinweg zu zerstören begann. Stefan George empfand für seinen jüngeren

Freund eine tiefe körperliche Liebe, die von dem jungen Mann nicht erwidert

wurde. Zugleich erwartete der sechs Jahre ältere George von Hofmannsthal die

vollständige Unterwerfung in ihrer Freundschaft. Er erkannte auch die Dichtung

seines jungen Freundes nur dann an, wenn die Verse von absoluter künstlerischer

Vollkommenheit waren. Hofmannsthal schrieb für Georges (und Carl August Kleins)

Zeitungsprojekt „Blätter für die Kunst“ (1892 – 1919) Prosa, Lyrik, aber auch

Rezensionen. Der junge Aristokrat wünschte sich zunehmend die Freiheit aus den

Fesseln seines Mentors. Hofmannsthal sehnte sich nach Anerkennung durch

Publikum, während George Kunst um der Kunst willen schuf. Zunehmend entzweiten

sich die Freunde.

Schließlich kommunizierten beide Männer nur noch

brieflich, woraus eine augenscheinliche Abhängigkeit und Hassliebe entstand.

Hofmannsthal schrieb an George: „wie vereinsamt wir in Deutschland sind und wie

im tiefsten auf einander hingewiesen“. 1902 und 1905 baute er die schwierige

Beziehung zu seinem Freund in seine Stücke „Der Brief“ und „Jedermann“ ein. Der

Monolog aus „Jedermann“ stellt seine Abrechnung mit George dar: „Nie wieder dein

Aug in meinem, deine Antwort auf meine Frage. Nie wieder! (…) Zwischen uns ist

Hurerei und Scheißdreck. Es war Narretei, ein ödes Hin- und Herzappeln. Eine

Sache wie Leichenschändung.“

1906 zerbrach die Freundschaft endgültig.

In dieser Zeit traf George auf einen zweiten, für ihn schicksalhaften jungen

Mann.

1902 begegnete ihm der damals 14 Jahre alten Maximilian Kronberger in

München. Fasziniert von dem schönen Jungen führte er ihn in seinen Zirkel ein.

Allerdings stilisierte er den Knaben, den er Maximin nannte, zu dem „wahren

Göttlichen“ hoch. Binnen von zwei Jahren erhob sich ein wahrer Kult um

Maximilian, den der Junge beenden wollte, als er sich in ein gleichaltrigen

Mädchen verliebte. Leider kam der Junge von einem Familienbesuch krank zurück

und starb an seinem 16. Geburtstag. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte er 241

Gedichte geschrieben.

Ab 1892 hielt George öffentliche Lesungen, auf denen es ihm immer gelang, seine Zuhörer zu fesseln. Auf diesem Weg bildete sich um ihn ein Zirkel von Jungautoren, Dichtern und Künstlern, wie Zeitgleich in London um Oscar Wilde. Mit ähnlich fesselnder Macht band George die Menschen an sich. Zu ihnen gehörten Paul Gerardy, Karl Wolfskehl und Ludwig Klages. Nach 1900 änderte sich die Struktur des Zirkels geringfügig. Weitere - besonders sehr junge – Männer stießen hinzu. Unter ihnen auch Friedrich Gundolf und die drei Brüder Stauffenberg, wovon besonders der jüngste Claus Schenk Graf von Stauffenberg tragische Berühmtheit durch sein Attentat auf Adolf Hitler im Jahr 1944 erhielt. Jener junge Mann verehrte George als den Meister bis zu seinem Lebensende. Was die wenigsten wussten: auch er schrieb. Aus seinem Nachlass existiert bis heute ein Manuskript, das er in einer stilisierten Form an die Handschrift seines Mentors anlehnte.

George liebte es, sich mit schönen Knaben und jungen Männern zu umgeben. Er entsandte seine Schüler, um ihm nach seinen Vorgaben solche Jungen zu suchen. Manchmal nutzte er seine Verbindungen, um an sie heran zu kommen. Oft lagen ihm sie George schon nach dem ersten Treffen zu Füßen. Er genoss die Verehrung und Liebe dieser Jungen, nutzte ihre Rivalität untereinander, um sich ihrer Liebe sicher zu sein und koordinierte seine Treffen mit ihnen mit akribischer Genauigkeit. Einige Knaben ließ er aus Italien und Spanien kommen. Er nutzte seine Macht über Menschen, um diese teilweise dreizehnjährigen Kinder zu unterwerfen. Sie vergötterten ihn dafür. Dennoch schien er nie glücklich zu sein.

Die unterdessen eher religiös

prophetischen Gedichte nahmen nach all den privaten Schicksalsschlägen immer

düsterere Züge an. Zu Beginn des ersten Weltkrieges bescheinigte George diesem

unseligen Unterfangen keinen guten Ausgang. Er war kein Kriegstreiber und

Propagandist. Nach Ende des Krieges sah er sich bestätigt. Umso mehr scharten

sich nun kunstliebende Jugendliche um ihn. Klaus Mann drückte sich dahingehend

so aus: „Inmitten einer morschen und rohen Zivilisation verkündete, verkörperte

er eine menschlich-künstlerische Würde, in der Zucht und Leidenschaft, Anmut und

Majestät sich vereinen.“

1927 wurde ihm der erste Goethepreis der Stadt

Frankfurt am Main verliehen, den er ablehnte.

1928 veröffentlichte er sein

Spätwerk „Das neue Reich“. Die NS-Regierung wollte ihn hiernach zu ihren

propagandistischen Zwecken einspannen, was er ebenso ablehnte wie einen

Ministerposten, der ihm von Joseph Goebbels angeboten wurde. Sogar zu der von

der NS veranstalteten Feier seines 65 Geburtstags blieb er fern. Bereits

erkrankt, reiste er 1933 in die Schweiz, wo er am 04.12. verstarb. Er wurde in

Minusio bestattet. Die Brüder Stauffenberg wohnten seiner Beerdigung bei.

Gedichte

Die Fibel (frühe Gedichte, erst 1901

veröffentlicht)

Hymnen (1890)

Pilgerfahrten (1891)

Algabal (1892) (der

Name bezieht sich auf den römischen Kaiser Elagabal)

Die Bücher der Hirten-

und Preisgedichte der Sagen und Sänge und der hängenden Gärten (1895)

Das

Jahr der Seele (1897; Text beim Projekt Gutenberg)

Der Teppich des Lebens und

die Lieder von Traum und Tod mit einem Vorspiel (1900; Text beim Projekt

Gutenberg

Baudelaire. Blumen des Bösen. Umdichtungen (1901)

Tage und Taten

(1903)

Zeitgenössische Dichter. Umdichtungen. 2 Bände (1905)

Maximin. Ein

Gedenkbuch (1906) (v. George herausgegeben, enth. auch Gedichte anderer)

Der

siebente Ring (1907)

Dante. Stellen aus der Göttlichen Komödie (1909)

Shakespeare Sonnette. Umdichtungen (1909) ISBN 978-3-608-95117-2

Dante.

Göttliche Komödie (Öffentliche Ausgabe. 1912)

Der Stern des Bundes (1914;

Text beim Projekt Gutenberg)

Der Krieg (1917)

Drei Gesaenge: An die Toten,

Der Dichter in Zeiten der Wirren, Einem jungen Führer im Ersten Weltkrieg (1921)

Das neue Reich (1928)

Briefwechsel

Briefwechsel zwischen George und Hofmannsthal.

Hrsg. von Robert Boehringer (1938)

Stefan George / Friedrich Wolters:

Briefwechsel 1904–1930. Herausgegeben von Michael Philipp. Castrum Peregrini

Presse, Amsterdam 1998 (= Castrum Peregrini 233–235)

Briefe. Melchior Lechter

und Stefan George. Hrsg. von Günter Heintz. Hauswedell, Stuttgart 1991. ISBN

3-7762-0318-8

Briefwechsel. Stefan George und Ida Coblenz. Hrsg. von Georg

Peter Landmann und Elisabeth Höpker-Herberg. Klett-Cotta Stuttgart, 1983. ISBN

3-608-95174-1